Il dibattito sul salario minimo in Italia è da anni al centro dell’attenzione politica, sindacale e sociale, ma ad oggi non ha ancora portato all’introduzione di una norma che stabilisca una soglia retributiva minima valida per tutti i lavoratori.

A differenza di molti Paesi europei, l’Italia non dispone di un salario minimo legale: il sistema italiano si basa infatti sulla contrattazione collettiva nazionale, attraverso la quale i sindacati e le associazioni datoriali definiscono i minimi retributivi nei diversi settori.

Questo modello, pur avendo garantito per decenni una relativa stabilità salariale, presenta oggi evidenti limiti, in particolare per quei lavoratori non coperti da contratti collettivi o impiegati in ambiti dove la rappresentanza sindacale è debole o assente.

Secondo l’articolo 36 della Costituzione, ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, e comunque sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

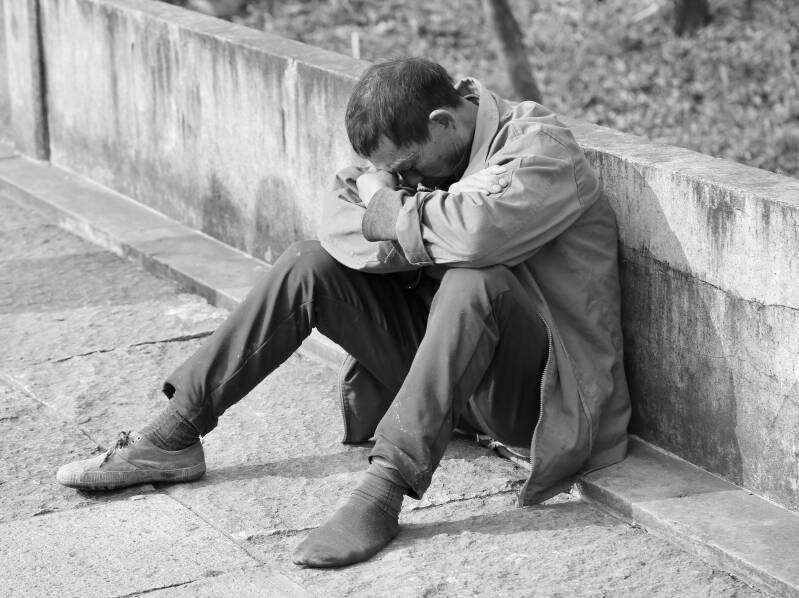

Tuttavia, in assenza di un salario minimo universale, questa garanzia rischia di rimanere solo formale. In Italia, infatti, si registra una crescente diffusione del fenomeno della working poor, ossia persone che pur lavorando non riescono a superare la soglia di povertà.

Il confronto con l’Europa è illuminante: in 22 dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea esiste un salario minimo legale, con variazioni significative da Paese a Paese, ma con un comune intento di garantire una base economica minima a tutti i lavoratori.

Paesi come Francia, Germania e Spagna hanno introdotto da anni un salario minimo nazionale, periodicamente aggiornato, che ha contribuito a ridurre le disuguaglianze e a tutelare i lavoratori più vulnerabili. La Germania, ad esempio, ha introdotto il salario minimo nel 2015 e ha successivamente aumentato la soglia, portandola a 12 euro l’ora nel 2022. In Francia, il salario minimo è indicizzato all’inflazione e garantisce una retribuzione mensile minima che supera i 1.700 euro lordi.

Anche l’Unione Europea si è mossa in questa direzione con la Direttiva sul salario minimo adeguato, approvata nel 2022, che pur non imponendo un valore unico per tutti i Paesi, sollecita gli Stati membri ad adottare misure per garantire salari minimi giusti e proporzionati al costo della vita.

In Italia, il recepimento della direttiva ha riacceso il confronto politico, ma finora non si è arrivati a una sintesi condivisa. Alcune proposte legislative hanno individuato come soglia minima una retribuzione oraria di 9 euro lordi, ma il tema continua a dividere il Parlamento, le forze sociali e le organizzazioni imprenditoriali.

I favorevoli sostengono che un salario minimo legale aiuterebbe a contrastare il dumping salariale, a ridurre le disuguaglianze e a tutelare i lavoratori precari o irregolari. I contrari, invece, temono che possa indebolire la contrattazione collettiva e portare a un appiattimento verso il basso dei salari.

Il futuro del salario minimo in Italia dipenderà dalla capacità del legislatore di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire una retribuzione dignitosa a tutti i lavoratori e quella di valorizzare il ruolo storico della contrattazione collettiva.

In un contesto economico sempre più complesso e frammentato, l’introduzione di un salario minimo legale potrebbe rappresentare uno strumento di giustizia sociale e di tutela, purché sia inserito in un sistema coerente di relazioni industriali e accompagnato da politiche attive del lavoro efficaci.

Dott. Alberto Rucci - Consulente del lavoro -

Aggiungi commento

Commenti